|

||

|

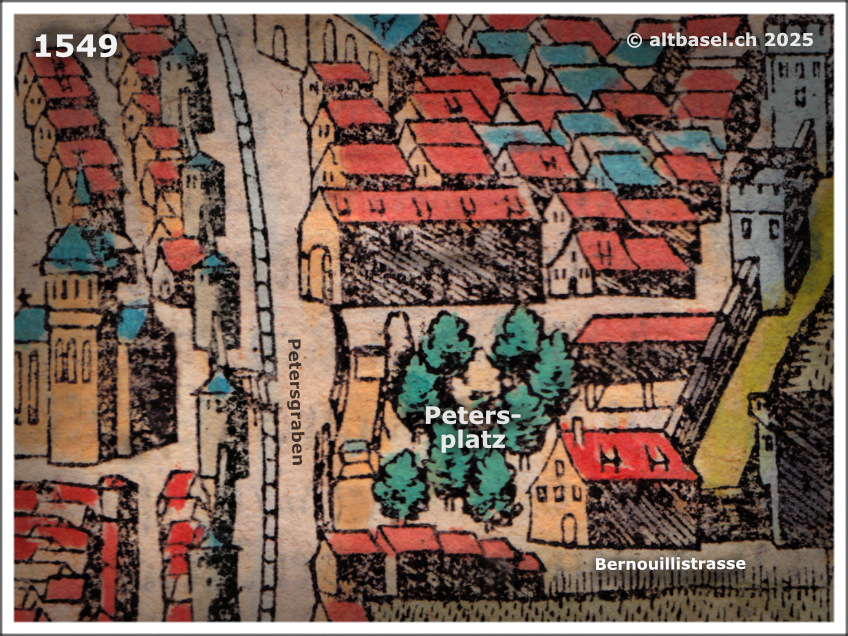

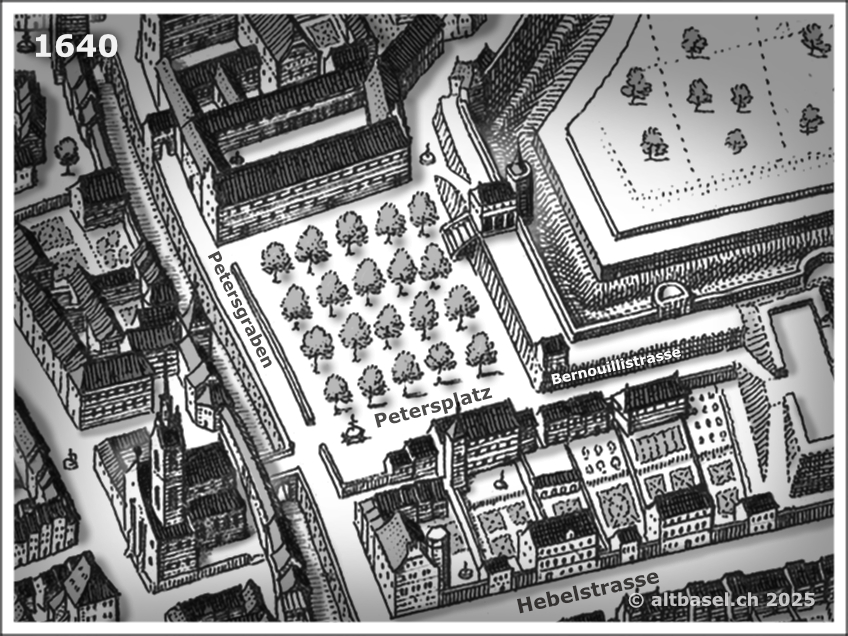

Geschichte des Petersplatz Petersplatz Tram 3 - Spalentor Bus - Spalentor / Universität Ein Feld vor der Stadtmauer Der Petersplatz rechtfertigt den Griff zum Superlativ, denn er darf mit Fug und Recht zu den schönsten Plätzen von Basel gezählt werden. So reizvoll er ist, so bewegt ist seine lange Geschichte, die ins Hochmittelalter zurückführt. Der Platzname ist verbunden mit dem Gotteshaus St.Peter. Es mag schon auf seinem Berg gestanden haben, als Bischof Burkhard von Fenis (ca 1040-1107) um 1070/80 entlang des heutigen Petersgrabens die erste Stadtmauer bauen liess. Während im Bereich der Talstadt am Birsig beim heutigen Spiegelhof ein Quartier entstanden war, dürfte die Besiedlung um St.Peter an der Stadtmauer noch eher dünn gewesen sein.[1] Vor der Mauer erstreckte sich offenes Feld, wo später der Petersplatz sein sollte. Ein Teil dieses Feldes sollte zweihundert Jahre später der Ort sei, wo die erste jüdische Gemeinde ihre Toten bestattete. Ein erster Hinweis zu den mittelalterlichen Basler Juden ist 1212/13 anzutreffen. Eine bischöfliche Urkunde nennt mit einem "villico iudeo" einen jüdischen Meier. [2] Es könnte sich bei ihm um einen Vorsteher jener Gemeinde handeln, deren Bestattungsplatz 1264 erstmals erwähnt wird [3] Grabsteinefunde lassen vermuten, dass es den Friedhof schon Jahrzehnte gab, bevor er in einer Urkunde des Stifts St.Peter erstmals auftaucht. [4] Der heutige Petersplatz grenzt an ein Areal, das bis zu seiner Zerstörung 1348 ein jüdischer Bestattungsort war.  Samstäglicher Flohmarkt auf dem heutigen Petersplatz. Blick von der Platzmitte zum Stachelschützenhaus mit dem Spalentor im Hintergrund Garten des Stifts St.Peter Die erwähnte Urkunde von 1264 handelt von einem Garten den das Stift St.Peter verleiht, womit eine Brücke zu den Anfängen des Petersplatzes geschlagen wäre. Die Peterskirche wurde nämlich um 1230 durch Bischof Heinrich von Thun (gestorben 1238) zum Chorherrenstift erhoben. Im Jahr 1233 gibt er diesem eine Ordnung in der unter der Ausstattung des Stifts auch ein "horto sancti Petri" erscheint, der Garten von St.Peter. [5] Der Petersplatz war zuerst ein Garten. Im Jahr 1277 liessen die Chorherren von St.Peter Bäume pflanzen, damit ihr mittlerweile Platz genannte Garten mehr Schatten bekam. [6] In jener Zeit prägte nicht nur der jüdische Friedhof das Umfeld des Platzes sondern neben ihm auch ein Kloster. Es beherbergte zuerst die 1231 nach Basel gekommenen Franziskaner. Um 1257 hatten dann Zisterzienserinnen darin ihr Domizil und nach ihnen zogen Klarissen ein. Um 1282 war es dann das Kloster der Gnadental-Nonnen. [7] Für 1339 wird ein Werkhof beim Garten von St.Peter erwähnt. [8] Hier liess die Stadt unter anderem Katapulte und Belagerungsgerät bauen. Aus dem Hof sollte später das Zeughaus erwachsen. Der Bauplatz dafür wurde frei, als im Vorfeld der nahenden Pest der jüdische Friedhof auf Weihnachten 1348 vom einem Pöbel zerstört wurde. Es war dies der Auftakt zu einem Pogrom im Januar 1349, bei dem ein Grossteil der jüdischen Bevölkerung Basels umgebracht wurde. [9] Der Platz und das Erdbeben 1356 Ihren Garten jenseits der Mauer erreichten die Chorherren von St.Peter über ein Brücklein das direkt beim Kirchhof über den Stadtgraben führte. Dem "St.Peters-Gänglein" oder "sannt Petters Brüklin" kam beim Erdbeben 1356 eine tragische Rolle zu. Während des Bebens drängten viele Leute zum sicheren Petersplatz. Darunter ein Mann des Geschlechts der Bärenfels, der vom Fischmarkt kommend beim Kirchtürlein von einer fallenen Zinne erschlagen worden sei. [10] Mit der Katastrophe des Erdbebens bekam der Petersplatz vorübergehend eine neue Bedeutung. Nach dem Beben richteten sich die obdachlos gewordenen Einwohner mit Zelten und Hütten auf dem Platz ein, um den Winter 1356/57 durchstehen. [11] Auch der Markt wurde vorerst da draussen abgehalten. Im Juni 1357 ordnete die Obrigkeit an, dass die Notunterkünfte am Petersplatz bis 15. August abzubrechen seien. [12] Die Leute sollten wieder in die Stadt ziehen. Der Wiederaufbau nach dem Erdbeben brachte für den Petersplatz tief greifende Veränderungen. Die Stadt begann mit dem Bau einer grösseren Stadtmauer, welche die Vorstädte mit einschloss und schützte. Dieser zweite Mauering, zu dem das Spalentor gehörte, war um 1400 vollendet. Damit lag der Platz nicht länger vor der Stadt sondern war zwischen der alten und der neuen Stadtmauer eingebettet. Der frühere Blick aufs Land endete nun an der neuen Stadtmauer.  Flohmarkt am Samstag auf dem Petersplatz (Aufnahme von 2020). Blick vom Stachelschützenhaus her Richtung St.Peter. Links im Bild hinter den Bäumen das Wildt'sche Haus des 18. Jahrhunderts Das Zeughaus am Petersplatz Allmählich wandelte sich der Werkhof zum Arsenal. Im Jahr 1415 lagerten hier unter anderem Geschützrohre aus Kupfer und Eisen so wie zweiundvierzig Büchsen auf Gerüsten. [13] Das Zeughaus wurde zum Objekt der Repräsentation. Während des Konzils von Basel (1431-1449) führte man zum Beispiel die Gesandten Venedigs zum Petersplatz um ihnen die Bestände an Geschütze zu zeigen. [14] Der Rat wollte wichtigen Besuchern Stärke und Reichtum Basels vor Augen führen. Eine schlechte Ernte habe 1437 zu einer Lebensmittelknappheit geführt. Zusammen mit den Bedrohungen kriegerischen Zeiten am Oberrhein war dies Anlass genug, um auf dem Areal des früheren jüdischen Friedhofs ein Korn-, Werk- und Zeughaus zu errichten. Der Neubau mit drei Funktionen unter einem Dach war der grösste geschlossene Lagerraum der Stadt. [15] 1440 vollendet, lag er sicher hinter der neuen Stadtmauer. Für lange Zeit prägte er das Gesicht des Petersplatzes. Das Stachelschützenhaus Das Zeughaus ist längst verschwunden. Aber ganz in seiner Nähe entstand mit dem Stachelschützenhaus ein anderes Relikt des alten Wehrwesens. Das heutige Domizil der hygienischen Anstalt und des Insituts für Mikrobiologie war früher das Haus in dem die Armbrustschützen der Stadt sich zu Übung und Geselligkeit trafen. Auch wenn es wohl hier schon vorher einen schlichten Schiesstand gab, taucht das erste Schützenhaus erst in der Jahresrechnung 1441/42 auf. [16] Das Stachelschützenhaus, welches dieser Ecke des Petersplatzes einen eigenen Reiz gibt, geht auf einen Bau von 1519/20 zurück. Hier wurde ab 1521 die Wahl von Bürgermeister und Oberstzunftmeister abgehalten. Der Petersplatz als Zentrum des wehrhaften Bürgertums löste den Münsterplatz ab, den alten Ort bischöflicher Macht. Beim Stachelschützenhaus fand vor versammelten Volk der Amtswechsel statt, bevor es über den Platz zum Gottesdienst nach St.Peter ging. [17] Schon zur Zeit des Neubaus 1519/20 hatte die Armbrust militärisch an Bedeutung verloren. Das Armbrustschiessen wurde zur Wehrfolklore, die im Schützenhaus am Petersplatz mit Wettschiessen und Festen zelebriert wurde. Seines Sinnes und Glanzes beraubt, wurde das Stachelschützenhaus im 18. Jahrhundert von der Universität genutzt. 1856 löste sich die greise Stachelschützengesellschaft auf. 1893/94 zogen Kantonschemiker und Hygieneanstalt in ihr Haus.  Der Petersplatz auf einer vereinfachten Darstellung um 1549. Neben dem Zeughaus oben erkennt man rechts an der Stadtmauer das Stachelschützenhaus. Ein besomderes Detail ist der später verschwundene Armbrusstschiesstand für Knaben an der Platzseite zum Petersgraben Bild anklicken für Vergrösserung mit Infos | Basler Stadtplan von Sebastian Münster Der grüne Platz als Ort von Sport und Freizeit Schon im Mittelalter pflegte die Stadt den Petersplatz, auf dem sich die Bevölkerung oft zu sportlicher Aktivität und Geselligkeit traf. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts liess der Rat auf dem Platz Linden, Eichen und Tannen pflanzen. [18] Zwischen 1468 und 1488 gab er insgesamt 104 Pfund zum Unterhalt der Bäume aus. [19] Der zum Konzil in Basel weilende Enea Silvio Piccolomini (später Papst Pius II, 1405-1464) schwärmte 1433 vom grünen Lusthain zu St.Peter. [20] Ein Lobgedicht von 1581 schildert den Platz als Lustgarten, dem weder Wagen noch Vieh Schaden zufügen dürfen. Man finde auf ihm an die 140 Ulmen und Linden und es gäbe da eine Eiche wie man sie schöner kaum je gesehen habe. [21] Diese war eine regelrecht Attraktion und stand beim Brunnen vor dem Stachelschützenhaus. Ihre Äste waren geschickt um den Stamm in die Breite gezogen und wurden von Säulen gestützt. So bot sie einen schattigen Ort des Verweilens. [22] Von den Lustbarkeiten auf dem Platz ist vieles überliefert. Staatsarchivar Rudolf Wackernagel (1855-1925) malt in seiner Geschichte der Stadt Basel ein idyllisches Bild, wenn er ausführt wie im Frühling die Stadtknechte den Spiel- und Festplatz zu St.Peter herrichteten und unter den Bäumen die Sitzbänke aufstellten. [23] In die selbe Kerbe schlug auch Lokalhistoriker Daniel Albert Fechter (1805-1876) in seiner Beschreibung von Basel im 14. Jahrhundert. Fechter erzählt wie die Leute der Stadt Abends auf dem Petersplatz zusammenkamen. Sie hätten sich die Zeit mit Speerwerfen, Steinstossen, Kegeln und Ballspielen vertrieben. Das Publikum hätte sich derweil mit Singen vergnügt und Frauen hätten Kränze für die Sieger der Wettkämpfe geflochten. [24] Beide Autoren schöpfen bei ihren Schilderungen aus dem bereits erwähnten Bericht von Enea Silvio Piccolomini. Der Platz war im Mittelalter eine regelrechte Freizeitanlage. Bei so viel Aktivität konnten Reibungen nicht ausbleiben. 1581 griff der Rat mit einer Verordnung ein. Sie beklagt, dass der Petersplatz wegen des Umherrennens bei Ballspielen und Wettrennen zertreten würde. Er sähe nicht mehr aus wie ein Lustgarten sondern wie eine Laufbahn. Daher rief der Rat Studenten, Bürgern und fremden Handwerksgesellen in Erinnerung, dass der Platz für das Spazieren bestimmt wäre, und weder Rennbahn noch Ringplatz sei. [25] Ganz verschwand die Lebhaftigkeit trotz obrigkeitlichem Mahnfinger nicht. Ein Stich von Matthäus Merian dem Älteren (1593-1650) zeigt den Petersplatz um 1642 als ein Ort an dem gemütlich und paarweise spaziert wird. Doch man sieht auch eine Gruppe junger Männer, die ihre Mäntel und Hüte abgelegt haben, um bei einem Hürdenlauf ausgelassen über Hindernisse am Boden zu hüpfen. Bei den reichlich präsenten Hunden scheint der Platz auch beliebt gewesen zu sein.  Blick vom Petersgraben auf den Petersplatz von 1642 mit seinem lockeren aber dichten Baumbestand. Leute geniessen auf dem waldigen Platz ihre Freizeit. Links erkennt man hinter den Bäumen das Zeughaus und an dessen Ende im Hintergrund den Marsbrunnen. Durch die Baumlücke daneben sieht man die Treppe zum Stachelschützenhaus. Bild anklicken für Vergrösserung | Stich von Matthäus Merian Feste und Feiern auf dem Petersplatz Seine Beschaffenheit machte den Platz auch zu einem beliebten Ort für Feiern. So zum Beispiel als im Juni 1445 Margarethe von Savoyen (1420-1479) die Stadt besuchte. Sie war die Tochter des 1439 vom Konzil gewählten Gegenpapstes Felix V. (1383-1451). Basel sandte 300 Berittene und 800 Fussknechte, um sie in die Stadt zu geleiten, wo zur Feier ihres Besuchs auf dem Petersplatz getanzt wurde, wie Heinrich von Beinheim (1398-1460) in seiner Chronik festhielt. [26] Bei einem anderen hohen Gast kam die erwähnte Eiche beim Stachelschützenhaus zu Ehren. Anfangs September 1473 stattete Kaiser Friedrich III. (1415-1493) Basel einen Besuch ab. Mit allen Ehren empfing man ihn an der Wiesenbrücke. Unter einem Baldachin, getragen von vier Rittern, zog er in die Stadt ein. Während der sechs Tage in denen er in der Stadt weilte, tafelte er auch mit seinen Gastgebern des Rates im Schatten der grossen Eiche auf dem Petersplatz. [27] Jahrhunderte später sollte ein anderer Kaiser auf dem Platz erscheinen, umgeben von grossem militärischen Pomp. Während des alliierten Durchmarsches gegen Frankreich 1813/14 kam der österreichische Kaiser Franz I. (1768-1835) nach Basel, wo eine strategisch wichtige Rheinbrücke lag. Er traf sich hier mit zwei anderen Herrschern der Allianz gegen Napoleon; dem russischen Zaren Alexander I. (1777-1825) und dem preussischen König Friedrich Wilhelm III. (1770-1840). Tag für Tag zog damals massenhaft österreichisches, russisches und preussisches Militär über die Rheinbrücke. Franz traf am 12. Januar 1814 in Basel ein und bezog sein nobles Quartier im Blauen Haus am Rheinsprung. Tages darauf kamen auch der Zar und der preussische König an. Gemeinsam ritten die drei Monarchen auf den Petersplatz, wo sie vor grossem Publikum eine Parade alliierter Gardetruppen abnahmen. 30'000 Mann zogen hier an ihnen vorüber. [28] Nachdem Napoleon Bonaparte (1769-1821) geschlagen und nach Elba in die Verbannung geschickt war, kehrte Ruhe in Europa ein; so lange bis der zähe Korse von der Insel floh und für rund 100 Tage zurück an die Macht kam. Wie schon 1813/14 wurde Basel vom Krieg gestreift, weil erneut aus der benachbarten französischen Festung Hüningen Gefahr drohte. Wiederum kamen im Sommer 1815 Alliierte nach Basel und auch Zar Alexander weilte für kurze Zeit in der Stadt. Erzherzog Johann von Österreich (1782-1859), der Bruder von Kaiser Franz, leitete die Belagerung der Festung, die am 28. August mit der französischen Kapitulation endete. Basel war erleichtert über den Fall der Festung, aus der oft Granaten in die Stadt geschossen wurden. Sogleich bildete sich ein Komitee, welches ein rauschendes Dankesfest für den Erzherzog ausrichten sollte, dessen erfolgreiche Belagerung die Gefahr aus Hüningen gebannt hatte. Für die Feier wurden auf dem Petersplatz eigens ein Triumphbogen für den Erzherzog so wie ein Tanz und Speisesaal für die illustren Gäste errichtet. Am 4. September 1815 war der fröhlich belebte Petersplatz bis in die Nacht hinein mit Lampions und Laternen erhellt. Eine Kantate zu Ehren des blaublütigen Gastes erklang und erbeutete Mörsergeschütze aus der Festung Hüningen dienten als Blumentöpfe, zum Ausgleich für das Unheil das sie angerichtet hatten. [29]  Der Petersplatz mit seinem Umfeld um 1640. Hell hervorgehoben ist hier der Platz an der Stadtmauer des 14. Jahrhunderts. Die Strassennamen sind die heutigen. Bild anklicken für Vergrösserung mit Infos | Stich von Matthäus Merian Der Platz im 18. Jahrhundert Der Basler Zeichner Emanuel Büchel (1705-1775) zeigt uns den Petersplatz seiner Tage mit zwei Ansichten aus selber Perspektive. Eine Zeichnung um 1750 stellt den beschaulichen Platz mit unregelmässigen Baumreihen dar, ganz ähnlich wie bei Merians Stich von 1642. In der Nordostecke steht der Brunnen von 1539. Die Umfriedungsmauer ist am Petersgraben von einem Portal durchbrochen, von dem aus ein breiter Weg in gerader Linie über den Platz zur Stadtmauer führt. Kleinere Wege verlaufen schräg seitwärts zu Liegenschaften an der Nordseite des Platzes und ein weiterer führt diagonal zum Brunnen zwischen Zeughaus und Stachelschützenhaus. Sitzbänke unter den Bäumen laden zum Verweilen ein. Das Zeughaus begrenzt den Platz im Süden während in der Nordwestecke stehen einige kleine Gebäude stehen. [30] Ein Stich nach einer fast identischen Zeichnung Büchels von 1764 zeigt in der selben Ecke das neue Wildt'sche Haus.  Das von Johann Jacob Fechter im 18. Jahrhundert für Jeremias Wildt-Socin erbaute Wildt'sche Haus; ein herausragender Herrensitz und ein Wahrzeichen des Platzes. Eine Beschreibung des Petersplatz in der Rokokozeit wäre unvollständig ohne die Erwähnung des Wildt'schen Hauses. Der reiche Seidenbandherr und Rechenrat Jeremias Wildt-Socin (1705-1790) liess es 1762/64 durch den Architekten Johann Jacob Fechter (1717-1797) bauen. Wildt wohnte im Familiensitz an der heutigen Hebelstrasse. Er besass mit dem Landhaus auf der Luftmatt, den Riedinschen Lusthaus in Riehen und dem Gut Beuggerwaid in Bubendorf drei Landsitze. Was ihm fehlte war ein repräsentativer Stadtsitz. Sein Haus an der Hebelstrasse genügte den Ansprüchen der Zeit nicht mehr. Immerhin musste ein reicher Geschäftsmann seine Gäste angemessen empfangen. Schon sein Vater hatte 1710 Land hinter dem Haus an der Hebelstrasse erworben, das sich bis zum Petersplatz erstreckte. In dessen Südwestecke standen Scheunen, bevor Jeremias Wildt an dieser Stelle jenes Anwesen bauen liess, das bis heute den Platz mitprägt. [31] Die Nähe des Zeughauses brachte seit jeher auch militärischen Betrieb auf den Petersplatz. Oft war hier die Basler Frei-Kompagnie anzutreffen, eine 1745 aufgestellte Milizeinheit in der junge Basler Herren sich zu militärischen Übungen, repräsentativen Auftritten und einer Menge Leichlebigkeit zusammenfanden. Der Platz war ihr Sammelort, wo die Kompagnie Sonntags auch exerzierte. Die Manöverausmärsche mündeten üblicherweise in einem Picknick auf dem Land. Im April 1762 wurde der Petersplatz indes Ausgangspunkt für eine unrühmliche Episode der Frei-Kompagnie. Bei Musterung und Exerzieren vor Publikum lud ein Grenadier seine Muskete versehentlich scharf und schoss zwei Kameraden eine Kugel durch die Beine. Am selben Abend zogen Betrunkene der Kompagnie mit gezückten Säbeln randalierend durch die Stadt, pöbelten die Nachtwache an und ergingen sich in einer Schlosserei an der Greifengasse in Hausfriedensbruch. [32] Zeughausbrand 1775 und Neugestaltung In der Nacht zum 19. August 1775 brach in einem Karrenstall ein Feuer aus, das sich allmählich ausbreitete bis es auf das Zeughaus übergriff. Das war der Beginn eines Brandes der nur mit grossem Aufwand zu bändigen war. Die ersten Mannschaften vor Ort schafften das Schiesspulver aus dem Gebäude und verhinderten eine noch grössere Katastrophe. Auch konnten 1060 Säcke Korn aus dem Getreidelager gerettet werden. [33] Hilfe von überall her kam zum Zeughaus. Die städtischen Löschmannschaften bekamen Verstärkung aus der Herrschaft Basel, der französischen Festung Hüningen, aus Village-Neuf, Rheinfelden, Lörrach und Mariastein. Der Kleine Rat liess Wein aus dem Herrenkeller und Brot zur Stärkung an die Löschenden ausgeben. Mehrere Menschen wurden verletzt und die Löschspitzen standen drei Tage und drei Nächte in Betrieb. [34] Nach dem Brand war das Zeughaus eine Ruine und auch der Petersplatz hatte gelitten. Jene Bäume die dem Zeughaus am nächsten standen mussten gefällt werden. [35] Für lange war der Ort gezeichnet von der verheerenden Brandkatastrophe. Das Zeughaus wurde in seinen alten Grundmauern neu aufgebaut. Doch auch der Platz mit seinem beschädigten Baumbestand sollte neu gestaltet werden. Die alten Baumgruppen und die Lustwiesen der Tage von Matthäus Merian waren Vergangenheit. Der Petersplatz sollte nach der Mode der Zeit neu entstehen. Während das Zeughaus wieder aufgebaut wurde, wandte man sich ab 1778 der Neugestaltung des Platzes zu. Diese legte man in die Hand von Wilhelm Haas (1741-1800). Der Schriftgiesser und Drucker, so wie späterer Major der von ihm organisierten Artillerie der Landmiliz, hatte ein Faible für die Kunst. Mit diesem ausgestattet legte er den Petersplatz mit neuen Baumreihen, Spazierwegen und dem runden Platz im Zentrum an, so wie wir ihn noch heute kennen. [36] Nicht alle waren glücklich mit der neuen Grünanlage. Der sächsische Reiseschriftsteller Carl Gottlob Küttner (1755-1805) fand 1783 den einst feinsten den er je in den Ringmauern einer Stadt gesehen hatte mit der Umgestaltung verschandelt. Der Baselbieter Pfarrer und Heimatforscher Markus Lutz (1772-1835) hingegen, wertete im Jahr 1809 den zu Spaziergängen eingerichteten Platz als eine der schönsten Anlagen der Stadt. [37] Die Geschmäcker sind eben verschieden.  Blick vom Grabenbeckbrunnen am Petersplatz Richtung des neu aufgebauten Zeughauses im Jahr 1788. Der Baumbestand auf dem Platz ist noch erkennbar jung da er bei der Umgestaltung des Platzes nach dem Zeughausbrand 1775 gepflanzt wurde. Bild anklicken für Vergrösserung | Lithographie von Reinhard Keller Abriss des Zeughauses und Bau des Kollegiengebäudes Das Zeughaus verlor seinen Zweck als im Oktober 1914 das neue Zeughaus bei St.Jakob seinen Betrieb aufnahm. Der alte Bau am Petersplatz diente noch als Domizil für einen Polizeiposten, eine Tankstelle, ein Feuerwehrdepot und ein paar Schulräume. Auch das Kreiskommando und die Motorfahrzeugkontrolle hatten darin ihre Räume. [38] Aber eigentlich waren die Tage des alten Zeughauses insgeheim gezählt, denn die Universität brauchte dringend mehr Platz. Bereits 1915 wurde ein Wettbewerb für ein neues Vorlesungsgebäude der Universität ausgeschrieben. Als Standort fasste man jenes Areal am Petersplatz ins Auge, auf dem das alte Zeughaus stand. Die Sache kam aber nicht richtig in die Gänge. In den 20er Jahren traten dann auch Heimatschutz und Denkmalpflege auf den Plan, um das historische Gebäude zu retten. Unbeeindruckt davon schrieb die Stadt 1931 einen weiteren Wettbewerb aus, auf nationaler Ebene. [39] Aus der folgenden Debatte um einen Neubau ging ein Entwurf des Architekten Roland Rohn (1905-1971) erfolgreich hervor. Zur Umsetzung musste aber erst das alte Zeughaus verschwinden, worum eine heisse Diskussion entbrannte. Schliesslich entschied eine Volksabstimmung am 12. November 1936 mit 18'437 Ja zum Abriss gegen 9937 Nein das Schicksal des historischen Bauwerks. Ende 1937 begann der Abbruch und der Platz bekam ein anderes Gesicht. [40] Im Sommer 1939 konnte das neue Kollegiengebäude des Universität eingeweiht werden. Rohns moderner Bau strahlte auf seine Umgebung aus. Die Fassade zum Petersplatz hin dominierte fortan mit ihrer Verkleidung mit römischem Tavertin, dem überdeutlich auskargenden Dachgesims und ihrer kühlen Monumentalität den Ort in einer ganz anderen Weise als das einstige Zeughaus. Bis heute bildet das Gebäude einen harten Kontrast zu den historischen Bauten am Platz. Die Herbstmesse auf dem Petersplatz Zu den stimmungsvollsten Erlebnissen an der Basler Herbstmesse gehört zweifellos ein Besuch auf dem Petersplatz. Der heimelige Budenzauber unserer Tage hatte aber nicht von Beginn an diesen Charme. Im September 1877 hatte der Regierungsrat beschlossen, den Messebetrieb vom Münsterplatz in den Schatten des Zeughauses am Petersplatz zu verlegen. Die Verteilung der Stände sollte ungefähr so aussehen wie sie heute noch anzutreffen ist beim Messebummel. Buden und Tische sollten auf dem Platz, am Peters- und am Leonhardsgraben stehen. An der Bernoullistrasse war der Ort für den Verkauf von Tongeschirr, auch bekannt als Häfelimärt. Am Spalenberg waren wiederum die Stände für Holzwaren. [41] Der Start an der neuen Stelle mit Beginn der Herbstmesse am 27. Oktober sollte harzig werden. Es gab mehr Raum als Messestände, so dass die Buden sich verloren vorkamen. Viele von ihnen blieben am Anfang schlicht leer. Zu allem Überfluss regnete es während der ersten Jahre an der Herbstmesse sehr häufig, so dass der Petersplatz ein kaum begehbarer Morast war. Für manche Buden war in diesen Tagen das Standgeld das sie bezahlen mussten höher als der Ertrag. Darüber hinaus sollte es seine Zeit dauern, bis die Besucher diesen neuen Ort der Herbstmesse überhaupt bemerkten und fanden. Erst ab 1884 lief es besser auf dem Petersplatz.  Die Westseite des Petersplatzes mit einer langen Reihe von hölzernen Verkaufsbuden während der Basler Herbstmesse, welche heute diesem Teil der Messe einen charakteristischen Charme gibt. Traditionsreicher Ort bis zur Gegenwart Heute ist die Herbstmesse mit ihrem Budenzauber auf dem Petersplatz eine eigene Tradition. Wer nicht den lauten Rummel lebhafter Bahnen sucht, flaniert gerne zwischen den Buden auf diesem Platz. Auch der wöchentliche Flohmarkt am Samstag zieht während der Saison Händler und Besucher gleichermassen an. In der Platzmitte trifft man zudem oft Spielgruppen mit Kindern, denen die Grasflächen des Petersplatz einen Ort zum Spielen unter Baumkronen bieten. Die Sitzbänke des Platzes werden in der warmen Jahreszeit häufig von Studierenden der nahen Universität für eine kleine Pause genutzt. Wer vom Spalentor her durch den Botanischen Garten der Uni spaziert, findet sich oft an diesem lauschigen Platz wieder. In seiner Mitte werden zur Feiertagszeit Christäume verkauft. Der historische Petersplatz ist auch nach Jahrhunderten noch immer geliebter Basler Ort für entspanntes Verweilen und geselliges Beisammensein. Der nach dem Bau des Kollegiegebäudes 1940 zuletzt umgestaltete Petersplatz soll gemäss einem Antrag der Regierung vom August 2025 saniert werden. Neben der Entsiegelung von Flächen, der Erneuerung öffentlicher Toiletten und der Entflechtung von Velo- und Fusswegen ist vorgesehen, zu den bestehenden 144 Bäumen 30 neue zu pflanzen. [42] Vor der Umgestaltung ab 1778 hatte der Petersplatz einmal einen reicheren Baumbestand, dem er sich so wieder annähert. Zusammenfassung Der Platz gegenüber der Peterskirche hat als Feld vor der Stadtmauer wohl schon existiert, bevor er für das Jahr 1233 als Garten des Stifts St.Peter erstmals erwähnt wurde. Daraus ergab sich auch der noch heute gewohnte Name "Petersplatz". Im 13. Jahrhundert grenzten an diesen Platz der Friedhof der ersten Jüdischen Gemeinde Basels, der Werkhof der Stadt. und ein Franziskanerkloster (Barfüsser). Nach diesen diente das Kloster dann mehreren Nonnenorden als Sitz. Nach dem Erdbeben 1356 wurde der Petersplatz vorübergehend zur Notunterkunft für obdachlose Katastrophenopfer. Die Zelt-und Budensiedlung bestand ein gutes Jahr lang. Nach dem Beben liess der Rat eine neue Stadtmauer bauen, welche die alte am heutigen Petersgraben ablöste. Der zuvor vor der alten Mauer liegende Platz wurde duch die neue Mauer auf der anderen Seite in die Stadt eingeschlossen und geriet so zwischen zwei Mauern, die sein Bild bis heute bestimmen sollten. Im Spätmittelalter entstand am Ort des heutigen Kollegiengebäudes ein Komplex aus Zeughaus, Werkhof und Kornhaus, der bei einem Brand 1775 zerstört wurde. Dem Wehrwesen diente auch das Stachelschützenhaus. Die Armbrustschützen hatten darin ihren Sitz (ab 1521 wurden darin auch Bürgermeisterwahlen abgehalten). Ihr Schiesstand lag an der westlichen Platzseite, während sich auf der anderen Seite am Petersgraben der Schiessstand für die Knaben befand. Vom Mittelalter bis in die Neuzeit hinein war der Platz ein Ort wo sich das Volk in seiner Freizeit traf. Geselligkeit wurde gepflegt, Sport getrieben und Feste gefeiert. Hier bewirtete man 1473 Kaiser Friedrich III. festlich und im September 1815 feierte man auf dem Petersplatz ein von Erzherzog Johann von Österreich ausgerichtetes Dankesfest zum Sieg über Napoleons Festung Hüningen. Vor dem Zeughaus gab es auch militärische Übungen und Paraden. Der Zeughausbrand im August 1775 zerstörte nicht nur das Gebäude sondern zog auch den Platz in Mitleidenschaft. Der Baumbestand nahm solchen Schaden, dass nach dem Brand nicht nur das Zeughaus neu aufgebaut wurden, sondern auch der Petersplatz neu gestaltet wurde. Anstelle des reichen Baumbestandes aus dem Mittelalter, samt einer berühmten Eiche vor dem Stachelschützenhaus, entstand ein symmetrischer Park mit Platz in der Mitte und Wegen mit Baumriehen. Diese Gestaltung wirkt bis heute nach. Der lockere Hain mit seinen verstreuten Bäumen und Lustwiesen ist nicht einmal mehr eine ferne Erinnerung. Der Abriss des Zeughauses ab 1937 zum Bau des Kollegiengebäudes der Universität gab dem Petersplatz eine zusätzliche neue Prägung. Auch eine Sanierung 1940 beliess die Grundstruktur der Parkanlage. Das war auch im Interesse der Herbstmesse, die dort seit 1877 einen Standort bekam, der mittlerweile sehr beliebt geworden ist. Eine 2025 beschlossene Neugestaltung wird die Platzgestaltung des späten 18. Jahrhunderts respektvoll beibehalten. Unter anderem werden Velowege neu angelegt, Böden entsiegelt. Der aktuelle Baumbestand von 144 Bäumen soll durch 30 Neupflanzungen erweitert werden. So wird der einstige Garten von St.Pete ein wenig zum Baumreichtum zurückkehren, das den alten Petersplatz prägte. Das Armbrustschiessen wird indes nicht wiederkommen, was auch sicherer ist. Beitrag erstellt 14.08.25 Anmerkungen: Casimir Hermann Baer, "Kapelle und Haus der Johanniter", publiziert in Die Kunstdenkmäler Basels, Band 3, herausgegeben von der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte, Verlag E. Birkhäuser & Cie AG, Basel, 1941, Seiten 430, 432 bis 444 [1] S. Graber, Beitrag Basel, 1100 n. Chr. Ein Lebensbild zur hochmittelalterlichen Siedlung am Petersberg, publiziert in Jahresbericht 2018 der Archäologischen Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt, Basel, 2019, ISBN 978-3-905098-66-2, ISSN 1424-4535, Seite 131 bis 137 (zu Besiedlung um St.Peter) [2] R. Wackernagel / R. Thommen, Urkunde 83, publiziert in Urkundenbuch der Stadt Basel, Band 1, Basel, 1890, Seite 57, Zeile 2 (villico iudeo) [3] R. Wackernagel / R. Thommen, Urkunde 435, publiziert in Urkundenbuch der Stadt Basel, Band 1, Basel, 1890, Seite 319, Zeile 9 (zu jüdischem Friedhof) [4] M. Ginsburger, Beitrag "Die Juden in Basel", publiziert in Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, Band 8, Basel, 1909, Seite 333 (zu den jüdischen Grabsteinen) [5] R. Wackernagel / R. Thommen, Urkunde 126, publiziert in Urkundenbuch der Stadt Basel, Band 1, Basel, 1890, Seite 90, Zeilen 2 und 3 (horto sancti Petri) so wie F. Maurer, Unterabschnitt "Geschichte", in Abschnitt "St.Peter, Pfarrkirche und ehemaliges Chorherrenstift", in Kapitel "Die Kirchen, Klöster und Kapelle", publiziert in Kunstdenkmäler des Kantons Basel Stadt, Band 5, 1966, Birkhäuser Verlag, Seite 15 (zu Gründung Chorherrenstift) so wie G.P. Marchal, Urkunde Nummer 3, in Unterabschnitt "Die Organisation des Stifts", in Abschnitt "Das Statuarium von St.Peter", in Teil "C - Der Text", publiziert in Die Statuten des Weltlichen Kollegiatstifts St.Peter in Basel, Quellen und Forschungen zur Basler Geschichte, Band 4, Basel, 1972, Seite 229 (horto sancti Petri) [6] D.A. Fechter, Abschnitt "Garten von St.Peter oder Petersplatz", in "Topographie mit Berücksichtigung der Cultur- und Sittengeschichte", publiziert in Basel im vierzehnten Jahrhundert, Basel, 1856, Seite 119 (zu Bepflanzung 1277) [7] B. Degler-Spengler, Abschnitt "Die Übersiedlung der Gnadentalerinnen nach Basel", in Kapitel 3 "Die Niederlassung der Gnadentalerinnen im Kloster vor Spalen", publiziert in Das Klarissenkloster Gnadental in Basel 1289 - 1529, Quellen und Forschungen zur Basler Geschichte, Band 3, Basel, 1969, Seiten 17 bis 19 [8] E. A. Gessler, Kapitel 5 "Zeughausinventare", publiziert in Basler Wehr- und Waffenwesen im 16. Jahrhundert, 116. Neujahrsblatt der GGG, Basel, 1938, Seite 26 (zu Werkhof 1339) [9] C. Wurstisen, Kapitel 9 "Der schrecklich Weltsterbent / des ursach man der Juden tückischen bossheit zugemessen / darumb sie greuwlich verfolgt wurden", in Bassler Bistumbs Historien - Das Dritte Buch, publiziert in Bassler Chronick, Basel, 1580, Seite 170 (Judenverfolgung) so wie Werner Meyer, Abschnitt "Die erste Gemeinde" in Beitrag "Benötigt, geduldet, verachtet und verfolgt. Zur Geschichte der Juden in Basel zwischen 1200 und 1800", publiziert in Acht Jahrhunderte Juden in Basel, Basel, 2005, ISBN 3-7965-2131-2, Seiten 26 und 27 (zu Judenverfolgung 1349) [10] D.A. Fechter, Abschnitt "Basler Chronik", in "Das Erdbeben von 1356 in den Nachrichten der Zeit und der Folgezeit bis auf Christian Wurstisen", publiziert in Basel im vierzehnten Jahrhundert, Basel, 1856, Seite 233 (zu Tod Bärenfels bei Erdbeben) so wie Werner Meyer, Da verfiele Basel überall, 184. Neujahrsblatt der GGG, Schwabe Verlag Basel, Basel, 2006, ISBN 3-7965-2196-7/ISSN 1423-4017, Seite 57 [11] W. Meyer, Unterabschnitt "Der Schock und seine Überwindung", in Abschnitt "Der Wiederaufbau", in Kapitel 3 "Die Auswirkungen", Seite 126 so wie Unterschnitt "Vorschriften zur Beschleunigung des Wiederaufbaus", in Abschnitt "Ausgewählte Quellentexte", in Kapitel 6 "Anhang", Seite 192, publiziert in Da verfiele Basel überall - Das Basler Erdbeben von 1356, 184. Neujahrsblatt der GGG, Basel, 2006 (zu Lager auf dem Petersplatz und dessen Räumung) [12] A. Bernoulli, Unterabschnitt "5 - Zum Erdbeben von 1356", in Abschnitt "Beilagen" in "Chronikalien der Rathsbücher 1356-1548", publiziert in Basler Chroniken Band 4, Leipzig, 1890, Seiten 151 bis 152 (zu Markt und Hütten auf dem Petersplatz) [13] R. Wackernagel, Kapitel "2 - Das Stadtregiment", 8. Buch, publiziert in Geschichte der Stadt Basel, Band 2/I, Basel, 1911, Seite 300 (zu Geschützen im Zeughaus) [14] R. Wackernagel, Kapitel "2 - Das Stadtregiment", 8. Buch, publiziert in Geschichte der Stadt Basel, Band 2/I, Basel, 1911, Seite 301 (zu Besuch der Gesandten Venedigs) [15] R. Wackernagel, Kapitel "2 - Das Stadtregiment", Seite 286 so wie Kapitel "4 - Handel und Handwerk", 8. Buch, Seite 429, publiziert in Geschichte der Stadt Basel, Band 2/I, Basel, 1911 (zu Neubau Zeughaus) so wie o A. , Das Bürgerhaus in der Schweiz, Band 22 - Kanton Basel-Stadt, 2. Teil, Zürich, 1930, Seite 26 (Bau Korn-, Werk- und Zeughaus) [16] B. Harms, Der Stadthaushalt Basels im ausgehenden Mittelalter, Erste Abteilung, Band 2 - Die Ausgaben 1360-1490, Tübingen, 1910, Seite 222, Spalte 1, Zeile 14 und 15 so wie R. Wackernagel, Kapitel "2 - Das Stadtregiment", 8. Buch, publiziert in Geschichte der Stadt Basel, Band 2/I, Basel, 1911, Seite 311 (zu Haus Armbrustschützen) [17] R. Wackernagel, Unterabschnitt "Lösung vom Bischof", in Abschnitt "Das Jahr 1521", in "10. Buch", publiziert in Geschichte der Stadt Basel, Band 3, Basel, 1924, Seiten 302 bis 303 (zu Wahl im Stachelschützenhaus) so wie L. Bernoulli, Abschnitt "Die Armbrustschützen und das frühere Stachelschützenhaus", in Beitrag "Geschichte des Stachelschützenhauses in Basel", publiziert in Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, Band 80, Basel, 1980, Seiten 178-181 [18] D.A. Fechter, Abschnitt "Garten von St.Peter oder Petersplatz", in "Topographie mit Berücksichtigung der Cultur- und Sittengeschichte", publiziert in Basel im vierzehnten Jahrhundert, Basel, 1856, Seite 119 (zu Baumbepflanzung 15. Jahrhundert) [19] F. Falter, Unterabschnitt 213.7 Begrünte Plätze, in Abschnitt "Entstehung und Entwicklung", publiziert in Grünflächen der Stadt Basel, Basel, 1984, Seiten 26 bis 27 (zu Ausgaben Bäume) [20] E.S. Piccolomini, Schrift über Basel und seine Einwohner, publiziert in Basilea Latina, Basel, 1931, Seiten 42 und 43 (zu Petersplatz) [21] C. H. Baer, Abschnitt "Plätze" in Beitrag "Wasserläufe, Strassen und Plätze", publiziert in Kunstdenkmäler des Kantons Basel Stadt, Band 1, Basel, 1932/1971 Seite 310 (zu Lobgedicht von 1581) [22] R. Wackernagel, Kapitel "2 - Das Stadtregiment", 8. Buch, publiziert in Geschichte der Stadt Basel, Band 2/I, Basel, 1911, Seite 347 (zu grosser Eiche Petersplatz) [23] R. Wackernagel, Kapitel "2 - Das Stadtregiment", 8. Buch, publiziert in Geschichte der Stadt Basel, Band 2/I, Basel, 1911, Seite 347 (Platz im Frühling herrichten ) [24] D.A. Fechter, Abschnitt "Garten von St.Peter oder Petersplatz", in "Topographie mit Berücksichtigung der Cultur- und Sittengeschichte", publiziert in Basel im vierzehnten Jahrhundert, Basel, 1856, Seite 119 (zu Wettkämpfen und Publikum) [25] F. Falter, Unterabschnitt 213.7 Begrünte Plätze, in Abschnitt "Entstehung und Entwicklung", publiziert in Grünflächen der Stadt Basel, Basel, 1984, Seiten 26 bis 27 (zu Schonung des Platzes) so wie E. A. Meier, Beitrag "Der Lusthain zu St.Peter", publiziert in Basel Einst und Jetzt, 3. Auflage, Buchverlag Basler Zeitung, Basel, 1995, ISBN 3-85815-266-3, Seite 220 (zu Schonung und Pflege des Platzes) [26] A. Bernoulli, Unterabschnitt "Basler Chronik 1444-1451", in Abschnitt "Die Chroniken Heinrichs von Beinheim 1365-1452 sammt Fortsetzung 1465-1473", publiziert in Basler Chroniken, Band 5, Leipzig, 1895, Seiten 373 bis 374 (zu Besuch Papsttochter) so wie R. Wackernagel, Kapitel "2 - Das Stadtregiment", 8. Buch, publiziert in Geschichte der Stadt Basel, Band 2/I, Basel, 1911, Seite 347 (zu Besuch Papsttochter) [27] R. Wackernagel, Kapitel "Der Kampf mit Burgund", 6. Buch, Seiten 64 bis 65, so wie Kapitel "2 - Das Stadtregiment", 8. Buch, Seite 347, publiziert in Geschichte der Stadt Basel, Band 2/I, Basel, 1911 (zu Besuch Kaiser Friedrich) [28] H. Buser, Abschnitt C "Basel in den Mediationsjahren", in Kapitel 2 "Über Bildung und Sitten in der zweiten Hälfte des Mediationszeit", publiziert in Basel in den Mediationsjahren 1807-1813, 82. Neujahrsblatt der GGG, Basel, 1904, Seite 46 (zu alliierter Parade) [29] W. Vischer, Basel in der Zeit der Restauration 1814-1830, 83. Neujahrsblatt der GGG, Basel, 1905, Seiten 59 bis 60 (zu Feier September 1815) [30] C. H. Baer, Abschnitt "Plätze" in Beitrag "Wasserläufe, Strassen und Plätze", publiziert in Kunstdenkmäler des Kantons Basel Stadt, Band 1, Basel, 1932/1971 Seite 311 (zu Ansicht der Platzes um 1750) [31] D. Burckhardt-Werthemann, Abschnitt "Das Haus am Petersplatz", publiziert in Bilder und Stimmen aus dem verschwundenen Basel, Basel 1946, Seiten 97 bis 113 so wie P. L. Ganz, Abschnitt "Bauherr und Architekt", in Beitrag "Das Wildt'sche Haus am Petersplatz", publiziert in Das Wildt'sche Haus am Petersplatz zu Basel, Basel, 1955, Seiten 15 bis 28 so wie o A. , Das Bürgerhaus in der Schweiz, Band 23 - Kanton Basel-Stadt, 3. Teil, Zürich, 1931, Seite 29 bis 31 (Wildt'sches Haus) [32] J. H. Bieler, Im Schatten unserer gnädigen Herren - Aufzeichnungen eines Basler Überreiters 1720-1772, Basel, 1930, Seiten 20, 38, 109 und 126 bis 127 (zu Freikomapgnie) [33] E. Blum / T. Nüesch, Abschnitt 2 "Ein Rundgang durch die Vorstädte", in Teil 1 "Wandlungen des baslerischen Stadtbildes im Laufe des XIX. Jahrhunderts", publiziert in Basel Einst und Jetzt, Eine kulturhistorische Heimatkunde (Textband), Basel, 1913, Seite 20 (zu Zeughausbrand) [34] B. Thommen, Abschnitt "Militärische Löschorganisation", publiziert in Die Basler Feuerwehr, Basel, 1982, Seite 74 (zu Zeughausbrand) [35] E. A. Meier, Beitrag "Das Zeughaus am Petersplatz", publiziert in Basel Einst und Jetzt, 3. Auflage, Buchverlag Basler Zeitung, Basel, 1995, ISBN 3-85815-266-3, Seite 222 (zu Baumfällungen bei Zeughausbrand) [36] E. Blum / T. Nüesch, Abschnitt 2 "Ein Rundgang durch die Vorstädte", in Teil 1 "Wandlungen des baslerischen Stadtbildes im Laufe des XIX. Jahrhunderts", publiziert in Basel Einst und Jetzt, Eine kulturhistorische Heimatkunde (Textband), Basel, 1913, Seite 18 (zu Neugestaltung Petersplatz) so wie O. Birkner / H. Rebsamen, Inventar der neueren Schweizer Architektur 1850-1920 - Basel, Zürich, 1986, Seite 192 (Petersplatz) [37] E. A. Meier, Beitrag "Der Lusthain zu St.Peter", publiziert in Basel Einst und Jetzt, 3. Auflage, Buchverlag Basler Zeitung, Basel, 1995, ISBN 3-85815-266-3, Seiten 220 bis 221 (zu Beurteilung Neugestaltung) [38] E. A. Meier, Beitrag "Das Zeughaus am Petersplatz", publiziert in Basel Einst und Jetzt, 3. Auflage, Buchverlag Basler Zeitung, Basel, 1995, ISBN 3-85815-266-3, Seite 223 (zu letzte Nutzung Zeughaus) [39] D. Huber, Zur Baugeschichte des Kollegienhauses von 1930, publiziert in 50 Jahre Kollegienhaus der Universität, Basel, 1991, Seiten 20 bis 22 so wie D. Huber, Beitrag "Kollegiengebäude der Universität, Petersplatz 1", in Unterabschnitt "Versöhnung der Gegensätze: Bekleidungsarchitektur", in Abschnitt "Der Moderne auf der Spur", publiziert im Architekturführer Basel, Basel, 1996, Seiten 307 bis 308 [40] D. Huber, Zur Baugeschichte des Kollegienhauses von 1930, publiziert in 50 Jahre Kollegienhaus der Universität, Basel, 1991, ISBN 3-7190-1129-1, Seite 23 (zu Abbruch Zeughaus) so wie E. A. Meier, Beitrag "Das Zeughaus am Petersplatz", publiziert in Basel Einst und Jetzt, 3. Auflage, Buchverlag Basler Zeitung, Basel, 1995, ISBN 3-85815-266-3, Seite 223 (zu Abstimmung Zeughausabriss) [41] M. Fürstenberger, 500 Jahre Basler Messe, Basel, 1971, Seiten 71 bis 72 [42] "Der Petersplatz erhält über 30 neue Bäume und wird saniert" Medienmitteilung des Regierungsrats vm 12.08.2025, publiziert online unter https://www.bs.ch/medienmitteilungen/2025-der-petersplatz-erhaelt-ueber-30-neue-baeume-und-wird-saniert Quellen: Cornelia Adler / Christoph Philipp Matt / Kapitel 6 "Das Friedhofsareal und seine spätere Nutzung" publiziert in "Der mittelalterliche Friedhof der ersten jüdischen Gemeinde in Basel", Materialhefte zur Archäologie in Basel, Heft 21, herausgegeben von der Archäologischen Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt, ISBN 978-3-905098-49-5, ISSN 1424-7798, Seiten 21 bis 24 Casimir Hermann Baer, Beitrag "Wasserläufe, Strassen und Plätze", publiziert in Kunstdenkmäler des Kantons Basel Stadt, Band 1, herausgegeben von der Schweizerischen Gesellschaft für Erhaltung historischer Kunstdenkmäler, Birkhäuser Verlag, Basel, 1932/1971 Seiten 310 und 311 August Bernoulli,"Chronikalien der Rathsbücher 1356-1548", publiziert in Basler Chroniken Band 4, herausgegeben von der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft in Basel, Verlag von S. Hirzel, Leipzig, 1890, Seiten 151 bis 152 Lion Bernoulli, Beitrag "Geschichte des Stachelschützenhauses in Basel", publiziert in Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, Band 80, herausgegeben von der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft zu Basel, Verlag der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft, Basel, 1980, Seiten 178-181 August Bernoulli,"Die Chroniken Heinrichs von Beinheim 1365-1452 sammt Fortsetzung 1465-1473", publiziert in Basler Chroniken Band 5, herausgegeben von der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft in Basel, Verlag von S. Hirzel, Leipzig, 1895, Seiten 373 bis 374 Johann Heinrich Bieler, Im Schatten unserer gnädigen Herren - Aufzeichnungen eines Basler Überreiters 1720-1772, herausgegeben von Paul Koelner, Benno Schwabe & Co, Basel, 1930, Seiten 20, 38, 109 und 126 bis 127 Othmar Birkner / Hanspeter Rebsamen, Inventar der neueren Schweizer Architektur 1850-1920 - Basel, von der Christoph Merian Stiftung ermöglichter Seperatdruck aus Band 2 der Gesamtreihe, herausgegeben von der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte, Zürich, 1986, Seite 192 Emil Blum / Theophil Nüesch, Basel Einst und Jetzt, Eine kulturhistorische Heimatkunde (Textband), Verlag Hermann Krüsi, Basel, 1913, Seiten 18 und 20 Hans Bühler, Das alte Zeughaus, Beitrag im Basler Jahrbuch 1938, Helbing und Lichtenhahn, Basel, 1938, Seiten 31 bis 39 Daniel Burckhardt-Werthemann, Bilder und Stimmen aus dem verschwundenen Basel, Verlag Friedrich Reinhard AG, Basel, 1946, Seiten 97 bis 113 Hans Buser, Basel in den Mediationsjahren 1807-1813, 82. Neujahrsblatt der GGG, herausgegeben von der Gesellschaft zur Beförderung des Guten und Gemeinnützigen, Kommissionsverlag Helbing & Lichtenhahn, Basel, 1904, Seite 46 Brigitte Degler-Spengler, Das Klarissenkloster Gnadental in Basel 1289 - 1529, Quellen und Forschungen zur Basler Geschichte, Band 3, herausgegeben vom Staatsarchiv Basel-Stadt, Kommissionsverlag Friedrich Reinhardt AG, Basel, 1969, Seiten 17 bis 19 Felix Falter, Die Grünflächen der Stadt Basel, Basler Beiträge zur Geographie, Heft 28, Verlag Wepf & Co AG, Basel, 1984, ISBN 3-85977-128-0, Seiten 26 bis 27 Daniel Albert Fechter, "Topographie mit Berücksichtigung der Cultur- und Sittengeschichte", publiziert in Basel im vierzehnten Jahrhundert, herausgegeben von der Basler Historischen Gesellschaft, H. Georg's Verlag, Basel, 1856, Seite 119 Markus Fürstenberger, 500 Jahre Basler Messe, Verlag Helbing & Lichtenhahn, Basel, 1971, Seiten 71 bis 72 Paul Leonhard Ganz, Abschnitt "Bauherr und Architekt", in Beitrag "Das Wildt'sche Haus am Petersplatz", publiziert in Das Wildt'sche Haus am Petersplatz zu Basel, Helbing und Lichtenhahn, Basel, 1955, Seiten 15 bis 28 Eduard Achilles Gessler, Basler Wehr- und Waffenwesen im 16. Jahrhundert, 116. Neujahrsblatt der GGG, herausgegeben von der Gesellschaft zur Beförderung des Guten und Gemeinnützigen, Kommissionsverlag Helbing & Lichtenhahn, Basel, 1938, Seite 26 Moses Ginsburger, Beitrag "Die Juden in Basel", publiziert in Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, Band 8, herausgegeben von der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft, Verlag der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft, Basel, 1909, Seite 333 Simon Graber, Beitrag Basel, 1100 n. Chr. Ein Lebensbild zur hochmittelalterlichen Siedlung am Petersberg, publiziert in Jahresbericht 2018 der Archäologischen Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt, herausgegeben von der Archäologischen Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt, Basel, 2019, ISBN 978-3-905098-66-2, ISSN 1424-4535, Seite 131 bis 137 Bernhard Harms, Der Stadthaushalt Basels im ausgehenden Mittelalter, Erste Abteilung, Band 2, H.Laupp'sche Buchhandlung, Tübingen, 1910, Seite 222 Dorothee Huber, Zur Baugeschichte des Kollegienhauses von 1930, in 50 Jahre Kollegienhaus der Universität, BBasler Universitätsreden Heft 85, herausgegeben von Rektorat der Universität Basel, Helbing & Lichtenhahn Verlag AG, Basel, 1991, ISBN 3-7190-1129-1, Seiten 20 bis 23 Dorothee Huber, Architekturführer Basel, 2. Auflage 1996, herausgegeben vom Architekturmuseum in Basel, Basel, 1996, ISBN 3-905065-22-3, Seiten 307 bis 308 Guy P. Marchal, Die Statuten des Weltlichen Kollegiatstifts St.Peter in Basel, Quellen und Forschungen zur Basler Geschichte, Band 4, herausgegeben vom Staatsarchiv Basel-Stadt, Kommissionsverlag Friedrich Reinhardt AG, Basel, 1972, Seite 229 François Maurer, Beitrag "St.Peter, Pfarrkirche und ehemaliges Chorherrenstift", in Kapitel "Die Kirchen, Klöster und Kapelle", publiziert in Kunstdenkmäler des Kantons Basel Stadt, Band 5, 1966, Birkhäuser Verlag, Seite 15 Eugen Anton Meier, Basel Einst und Jetzt, 3. Auflage, Buchverlag Basler Zeitung, Basel, 1995, ISBN 3-85815-266-3, Seiten 220 bis 223 Werner Meyer, Beitrag "Benötigt, geduldet, verachtet und verfolgt. Zur Geschichte der Juden in Basel zwischen 1200 und 1800", publiziert in Acht Jahrhunderte Juden in Basel, herausgegeben von Heiko Haumann, Schwabe Verlag Basel, Basel, 2005, ISBN 3-7965-2131-2, Seiten 26 und 27 Werner Meyer, Da verfiele Basel überall - Das Basler Erdbeben von 1356, 184. Neujahrsblatt der GGG, herausgegeben von der Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige, Schwabe Verlag, Basel, 2006, ISBN 3-7965-2196-7/ISSN 1423-4017, Seiten 126 und 192 Enea Silvio Piccolomini, Schrift über Basel und seine Einwohner, publiziert in Basilea Latina, Lehrmittelverlag des Erziehungsdepartements Basel-Stadt, Basel, 1931, Seiten 42 und 43 Bruno Thommen, Die Basler Feuerwehr, Birkhäuser Verlag Basel, Basel, 1982, ISBN 3- 7643-1286-6, Seite 74 Wilhelm Vischer, Basel in der Zeit der Restauration 1814-1830, 83. Neujahrsblatt der GGG, herausgegeben von der Gesellschaft zur Beförderung des Guten und Gemeinnützigen, Kommissionsverlag Helbing & Lichtenhahn, Basel, 1905, Seiten 59 bis 60 Rudolf Wackernagel / Rudolf Thommen, Urkundenbuch der Stadt Basel, Band 1, herausgegeben von der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft zu Basel, C.Detloffs Buchhandlung, Basel, 1890, Seiten 57, 90 und 319 Rudolf Wackernagel, Geschichte der Stadt Basel, Band 2/I, Verlag von Helbing & Lichtenhahn, Basel, 1911, Seiten 64 bis 65, 286, 300 bis 301, 347 und 429 Rudolf Wackernagel, Geschichte der Stadt Basel, Band 3, Verlag von Helbing & Lichtenhahn, Basel, 1924, Seiten 302 bis 303 Christian Wurstisen, Bassler Chronick, Sebastian Henricpetri, Basel, 1580, Seite 170 o A. , Das Bürgerhaus in der Schweiz, Band 22 - Kanton Basel-Stadt, 2. Teil, herausgegeben vom Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein, Orell Füssli Verlag, Zürich, 1930, Seiten 26 bis 28 o A. , Das Bürgerhaus in der Schweiz, Band 23 - Kanton Basel-Stadt, 3. Teil, herausgegeben vom Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein, Orell Füssli Verlag, Zürich, 1931, Seiten 29 bis 31 Website des Kantons Basel-Stadt, Medienmitteilung zur Sanierung des Petersplatzes vom 12.08.2025 14.00 Uhr, online unter https://www.bs.ch/medienmitteilungen/2025-der-petersplatz-erhaelt-ueber-30-neue-baeume-und-wird-saniert |

||