|

|||||

|

3. August 1833 - 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr Die Hülftenschanze ist verlassen Der Hauptteil der Standeskompanie unter Oberstleutnant Burckhardt näherte sich der Hülftenschanze. Die Berufssoldaten erwarteten jedem Augenblick, dass ihnen tödlicher Kugelhagel entgegenschlug. Vom Pferd aus erkannte Burckhardt aber, dass sich auf der Schanze nichts tat. Sie war verlassen. Das hatte er nicht erwartet. Johannes Burckhardt wurde 1798 geboren und verlor seinen Vater im Alter von sieben Jahren. Sein Grossvater, Oberst Johann Rudolf Burckhardt, hatte das Anwesen "Zum Kirschgarten" nahe der Elisabethenkirche in Basel bauen lassen.  Am strategisch wichtigen Ort wo sich heute über der Strasse nach Liestal ein Bauernhof erhebt, befand sich einst die Hülftenschanze. Die Schanze ist zwar längst verschwunden, doch das Bild zeigt an ihrer Stelle ein als Scheune getarntes Infanteriewerk der Sperrstelle Hülftenschanz von 1938/39. Vermutlich ging auch Burckhardts militärische Ader auf den Grossvater zurück. Dieser hatte gegen die Franzosen gekämpft, z.B. ab 1805 im Schweizerregiment Rovéréaz in britischen Diensten. Mit 17 Jahren wurde der junge Johannes 1815 Kadett bei der Standeskompanie. Nach einjähriger Ausbildung trat er in die neu formierte Garde des französischen Königs in Paris ein. Er nahm am Spanienfeldzug 1823 teil, der ihm eine Verwundung und den Ferdinandsorden brachte. Während der Julirevolution 1830 in Paris unterstand ihm ein Bataillon des 8. Garderegiments. Nach der Revolution wurden die Schweizerregimenter aufgelöst. Burckhardt kehrte Heim nach Basel wo man ihn 1831 zum Kommandanten der Standeskompanie wählte. In diese Berufstruppe dienten kaum Basler Bürger, dafür Männer von der Landschaft, aus anderen Kantonen und Ausländer. Die Kompanie war schlecht angesehen und galt als disziplinlos. Burckhardt formte sie zur kampfbereiten Truppe. Auf dem Land waren seine "Garnisönler" verhasst. Sie wurden, wie die französischen Schweizerregimenter, immer eingesetzt wenn Härte gefragt war.

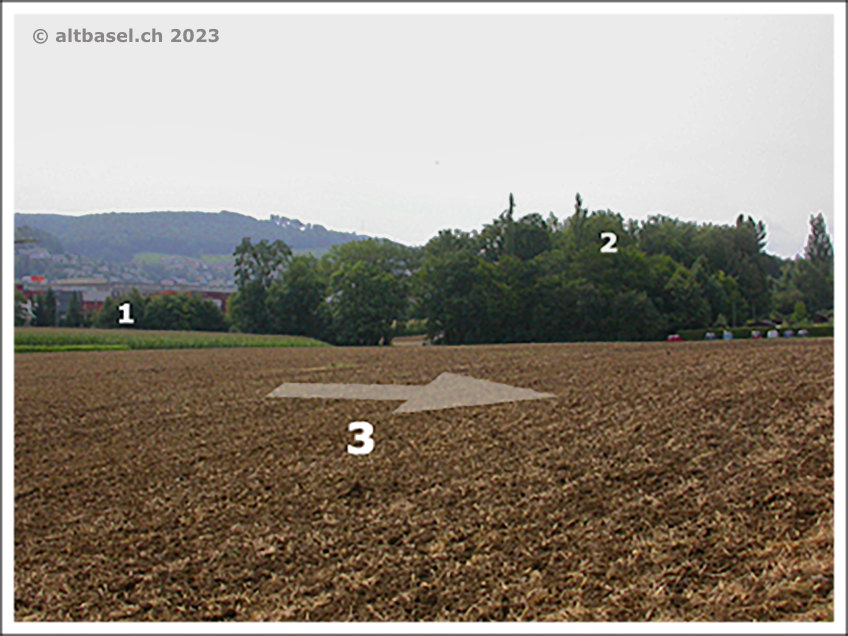

Beim Roten Haus Gegen 11.30 Uhr sass Remigius Merian mit Familie und Angestellten am Mittagstisch. Man hörte Gewehre und Kanonen. Niemandem wollte das Essen dabei richtig schmecken. Merian liess auch bald Kaffee auftischen. Während man diesen trank kam der Schiffmann an. Die Kinder weinten bitterlich als Merian sie auf das Boot drängte, welches sie über den Rhein von ihren Eltern wegbrachte. Er eilte vom Ufer zurück zum Gasthaus. Im Hinterhaus wohnten seine Eltern. Dorthin schickte er die Schwester, seine Frau und deren Eltern. Sie alle wollten bleiben. Er liess die Fenster und Türen zur Strasse verschliessen. Für ihn war undenkbar, das Rote Haus zu verlassen. Die Liegenschaft war einst ein stattliches Hofgut mit Fischereiprivileg und gehörte dem Leutpriester von St.Ulrich in Basel. Der schenkte es 1383 dem St.Paulsorden, einem Zweig der Augustiner. Die Mönche richteten im Roten Haus ein Kloster ein, welches aber nie richtig erblühte. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts gingen die Mönche und es zogen Schwestern des Klosters Schauenburg ein. Im Vorfeld der Reformation löste sich die Gemeinschaft auf. Im August 1525 kam die Klosterliegenschaft in Privathand und wurde zum herrschaftlichen Landsitz, der bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert das Jagd-, Holz- und Weideprivileg besass. Im frühen 19. Jahrhundert wurde die Liegenschaft zur Fabrik für Seidenbänder. Mehrfach wollte man im Roten Haus ein Gasthaus einrichten, was die Wirte von Muttenz, Pratteln und Augst aber lange verhinderten. In den 1820er Jahren braute ein Verwandter von Merian hier Bier, hörte aber bald wieder auf. Mittlerweile rentierte jedoch die Wirtschaft an der Landstrasse. Auf dem Verbandsplatz Während die wartenden Milizsoldaten bei den Wannenreben das Duell der eigenen Artillerie mit den Kanonen der Baselbietern in der Birchschanze beobachteten, arbeiteten am Fuss des waldigen und schützenden Abhangs die Ärzte auf dem Verbandsplatz. Unter ihnen der 23jährige Chirurg Emil von Speyer, der in Pratteln vor dem Gasthaus Verwundete verbunden hatte und da Zeuge wurde, wie Oberstleutnant Burckhardt befahl Häuser anzuzünden. Von Speyer wurde in Basel wegen seiner radikalen Gesinnung seit geraumer Zeit von der Polizei überwacht. Wenigstens konnte er sich hier auf dem Verbandsplatz unbeobachtet fühlen. Jene die ihn bespitzelten und notierten was er tat und wen er traf waren nicht hier. Noch gab es nur einzelne Wunden zu versorgen. Die Zöglinge der Basler Mission kümmerten sich um jene Dinge für die es keinen Mediziner brauchte. So luden sie etwa Verwundete auf die Wagen. Jeder der Ärzte konnte sich relativ gewissenhaft einem Verletzten nach dem anderen widmen. Vor Ort befand sich auch Professor Carl Gustav Jung. 1794 geboren, war er 15 Jahre älter als Emil von Speyer. Auch Jung war den Behörden suspekt. Aus seiner deutschen Heimat hatte man ihn wegen politischer Agitation und liberaler Ideen verbannt. 1824 erwarb er das Bürgerrecht der Stadt und lebte sich gut ein. Bloss das Basler Bürgertum traute ihm wegen seines politischen Hintergrunds nie über den Weg. Einigen dieser Herren war er heute schon als Offiziere hoch zu Ross begegnet. Doch für Ressentiments und Feindschaften war im Moment keine Zeit. Er befand sich mitten zwischen Verwundeten auf einem Schlachtfeld und nicht auf dem Kornmarkt. Die Einnahme der Hülftenschanze Oberstleutnant Burckhardt besetzte die leere Schanze. Ohne einen Schuss und einen Toten war die gefürchtete Feldbefestigung des Feindes genommen. Die Männer der Standeskompanie waren erleichtert und freuten sich lauthals über den guten Ausgang. Man glaubte den Tag gewonnen. Ein Irrtum, wie sich bald herausstellte. Nicht nur die Verteidiger von Regierungsrat Meyer hatten die Schanze verlassen, auch die Familie die unter ärmlichen Verhältnissen das Haus in der Schanze bewohnte, hatte längst schon fluchtartig das Weite gesucht. In der Küche des Hauses stand ein voller Waschzuber als sollte gerade Wäsche darin gewaschen werden. Für die durstigen Soldaten unter heisser Augustsonne ein Geschenk des Himmels. Leutnant Johann Jakob Wick, der in Pratteln jenen Befehl zum Anzünden der Häuser ausführte den Hauptmann Kündig verweigerte, trat dazwischen und liess alles auffindbare Wasser ausschütten. Wie viele Gebildete war er der damals verbreiteten aber irrigen Ansicht, dass es überaus gefährlich sein könne, in erhitztem Zustand Wasser zu trinken. Es konnte aber auch überaus gefährlich sein, durstigen Soldaten auf dem Schlachtfeld Wasser vor der Nase wegzuschütten. Wick verbreitete daher, das Wasser sei vergiftet. So konnte er sicher sein, dass keiner etwas übrggebliebenes trank, und dass die Männer die vermeinlich heimtückischen Baselbieter hassten und nicht ihn, der er ihnen den ersehnten kühlenden Schluck wegnahm. Oberstleutnant Buckhardt und seine Standeskompanie warteten in der eingenommenen Schanze auf das Nachrücken der Miliz. Diese kam jedoch nicht. Ungewisses Warten auf beiden Seiten Beim Gasthof Schlüssel in Muttenz wurde Joseph Gutzwiller unruhig. Hinter Pratteln war immer stärkerer Gefechtslärm zu hören. Blarers Birsecker waren aber noch immer beim Umtrunk. Langsam wurde man ungeduldig. Das Wesentliche war getan: Jakob von Blarer hatte die Mannschaft schon auf dem Geispel in zwei Abteilungen geordnet. Eine führte er selbst, die andere unterstellte er Johannes Martin, dem Bezirksschreiber Arlesheims. Blarer hatte zu seinen Leute gesprochen und nun wollten diese kämpfen. Wenn man nur endlich loszöge. Warten musste auch Rudolf Hauser von den Basler Scharfschützen. Sie hatte sich an der Landstrasse bei den Wannenreben niedergelassen. Einige Schützen holten den Proviant aus ihrem Brotsack. Sie nutzen die Pause zur Verpflegung. Immerhin waren sie von St.Jakob aus hierher marschiert ohne lange Rastpausen unterwegs. Hauser konnte sehen, dass die Kanonen des Gegners auf der Birchschanze am Ziel vorbei schossen. Die Kugeln gingen unten im Wannenfeld nieder; zerschmetterten Geäst der dortigen Obstbäume ohne weiter oben die Basler Kanonen zu treffen.  Der Blick von der ehemaligen Landstrasse den Hang hinunter auf die heutige Sportanlage Sandgrube und die dahinter liegenden Wannenreben (teils von Bäumen verdeckt). Im Bereich in dem heute das Autobahnkreuz liegt befand sich am 3.August 1833 nahe des Hangs der Verbandsplatz. Allmählich aber korrigierten der Feind sein Feuer und die Treffer kamen näher. Hauser sah, dass am Fuss des Abhangs Ärzte und die Schüler der Mission den Verbandsplatz weiter weg verlegten. Sie drohten ins Schussfeld der Kanonen zu geraten. Wachtmeister Hauser beobachtete das Spektakel des Krieges und plötzlich überkam ihn der Gedanke dass er im nächsten Moment tot im Gras liegen könnte. Was dann wohl aus seiner Familie würde, seiner Frau Anna-Elisabeth, der 10jährigen Elisabeth und dem Nesthäkchen im Säuglingsalter? Die Standeskompanie tastet sich an den Feind heran Die Baselbieter hatte sich in eine Stellung oberhalb der Griengrube zurückgezogen. Auf der Kuppe am Ende eines Höhenzugs der von Frenkendorf aus gegen Norden auslief, befand sich eine zweite Schanze; einfacher geschaffen aber von drei Seiten von Hang umgeben. Oberstleutnant Burckhardt wartete in der Hülftenschanze immer noch vergebens auf die Unterstützung des Milizbataillons. Um sich einen Überblick zu verschaffen schickte er Unterleutnant Friedrich Hindelang mit einem Zug Standessoldaten gegen diese zweite Schanze bei der Griengrube. Am Fuss des Frenkendorfer Rains, an dessen Ende die Schanze lag, standen auf dem Feld die zwei aus der Hülftenschanze abgezogenen Kanonen. Karl Kloss erkannte, dass von der verlorenen Hülftenschanze aus ein Vorstoss gegen die Griengrube erfolgen konnte. Einem solchen Angriff konnten seine beiden Kanonen mit ihrem Feuer in die Flanke fallen. Der Basler Unterleutnant Hindelang wusste selbst genau um die Gefahr die seinem Zug auf offenem Feld drohte. Man konnte da von der Schanze und einem Ausläufer des Erli unter Beschuss geraten. Hindelang nutzte den Hülftengraben; ein Bachlauf desen Einschnitt im Gelände Deckung bot. Der Bach war fast ausgetrocknet. Aber sein Lauf führte an den Fuss des Hanges auf dem die neue Schanze lag. Während sich Hindelang und sein Zug durch das Gestrüpp des Bachlaufs arbeiteten, ging am Erli noch immer die Basler Abteilung von Hauptmann Theodor Kündig vor. Er hatte den Befehl, den Waldrand des Erli zu säubern. Dieser Weg führte ihn von Westen an die Schanze Griengrube, der sich Hindelangs Zug von Norden näherte. In der Artilleriestellung Birchschanze Die Kanoniere auf der Birchschanze hatten die Jacken ausgezogen und standen hemdsärmlig an den Geschütze. Die Mittagssonne brannte und kein Schatten bot Schutz. Ihre beiden 4pfünder waren keine neuen Modelle. Man hatte sie vom Zeughaus Luzern, welches sie womöglich verkauft hatte um zu entrümpeln. Die Basler hatten stärkere Kanonen und grössere Kaliber. Immerhin schossen die beiden kleinen Geschütze wacker und allmählich trafen ihre Kugeln näher am Ziel. Hauptmann Begle beobachtete die Einschläge. Martin Begle war 1803 unehelich als Sohn des Maurermeisters Johann Jakob Begle und der Elisabeth Meyer geboren. Seine Eltern heirateten erst nach der Geburt der ersten beiden Kinder. Der damalige Makel ein "Bastard" zu sein, hinderte Martin aber nicht seinen Weg im Leben zu machen. Mit zwanzig Jahren wurde er Bürger von Liestal und 1832 heiratete er Elisabeth Baumer, die ihm im selben Jahr die Tochter Anna schenkte. Eine Stunde hatte er in der Birchschanze mit seinen Geschützen auf die Basler gewartet, bevor er den Feuerbefehl geben konnte. Hauptmann Begle stand im Kampf auf Leben und Tod. Die Basler Kanonen und Haubitzen erwiderten das Feuer und schossen sich ein. Ihre Kugeln schlugen zunehmend nahe bei der Schanze ein. Umständlich war es gewesen, die beiden 4pfünder am Morgen herzubringen. Eilig war man gegen 07.30 Uhr mit drei bespannten Kanonen aus Liestal losgeritten. Beim Spital musste man halten - die Munition war vergessen worden. Man wartete eine gute Stunde, während Schützen und Infanterie an ihnen vorbeizogen um zur Hülftenschanze und aufs Erli zu eilen. Endlich kamen die Wagen mit der vergessenen Munition. Auch das vierte Geschütz war da und es ging los. Zwei Kanonen preschten zur Hülftenschanze, die anderen auf die Birchschanze, wo sie nun ihr Duell mit den Baslern ausfochten. Begle erkannte, dass die Situation gefährlich wurde. Die von Landwehrmännern bediente Kanone sollte sich unter dem Feuerschutz des anderen 4pfünders in den Eichenwald über der Schanze zurückziehen. Die Kanone wurde aus der Stellung gezogen. Die andere führte den Kampf gegen sechs Basler Kanonen alleine fort. Mord auf dem Verbandsplatz Anna Seiler arbeitete mit ihrem 30jährigen Sohn Matthias auf dem Feld im Löli. Sie klaubten Steine vom Boden während in Sichtweite ein Gefecht tobte. Annas Sohn machte ihr wohl mehr Sorgen als der Radau in der Ferne. Er hatte den Körper eines Mannes aber das schlichte Gemüt eines Kindes. Dabei war Matthias geschickt und hatte sogar das Küferhandwerk erlernt. Anna stammte aus Liestal und hatte Jakob Seiler aus Baselaugst 1795 geheiratet. Acht Kinder hatte sie geboren, von denen eines früh starb. Matthias galt im Dorf als „blödsinnig“. Matthias sah immer zum Verbandsplatz. Dort waren Soldaten in blauen Uniformen mit glitzernden Helmen. Anna erlaubte ihm, sich anzusehen was ihn so faszinierte. Dort unten war es ja sicher. Sonst wäre da nicht der Verbandsplatz. Unter den Verwundeten hatte es viele Milizsoldaten die sich davongeschlichen hatten. Einer war Johannes Bonnet; bekannt als Raufbold und Hitzkopf. Er behielt den Burschen der über das Feld zum Verbandsplatz kam misstrauisch im Auge. Langsam nahm Bonnet seine Muskete und spannte den Hahn des Steinschlosses. Für einen Augenblick erstarben alle Gespräche; die nächsten Augenzeugen erstarrten. Bevor man sich Gedanken darüber machen konnte was geschehen war, lichtete sich der Pulverdampf und gab den Blick frei. Johannes Bonnet, der Schneider aus dem Totengässlein, stand mit abgefeuerter Muskete da. Es war so schnell passiert, dass niemand rasch genug war, ihm den Lauf runter zu reissen. Im Gras lag Matthias Seiler in seinem Blut. Ein Arzt eilte vergebens herbei. Jenseits des Feldes stand regungslos eine kleine Frauengestalt im dunklen Werktagskleid. Oberstleutnant Burckhardt verlässt die Hülftenschanze Hauptmann Kündig rückte weiter dem Waldrand des Erli entlang gegen die Schanze auf der Griengrube vor. Ein Teil seiner Abteilung bewegte sich als Schützenkette auf offenem Feld, geriet aber bald in heftiges Feuer. Kündig liess Oberstleutnant Buckhardt in der Hülftenschanze melden, dass er einem überlegenen Feind gegenüberstehe. Er konnte nicht auf die Miliz warten. Sofort verliess er mit dem Grossteil der Standeskompanie die Schanze und zog westlich des Hülftengrabens über das offene Feld um sich mit Kündig zu vereinigen.  Das Feld nordwestlich der Griengrube. 1 = Hauptmann Kündigs Abteilung, am Waldrand des Erli vorrückend. 2 = der bewaldete Hülftengraben dem entlang Oberstleutnant Burckhardt mit dem Gros der Standeskompanie vorstösst. 3 = Als Schützenkette auf offenem Feld vorrückender Zug von Kündigs Abteilung. Baselbieter Verstärkung trifft ein Als die Standeskompanie in Schussweite der Schanze Griengrube kam, erkannte auch Burckhardt wie gefährlich es auf dem Feld war. Er liess seine Männer in den Hülftengraben steigen, wo sie gedeckt vorgehen konnten. Durch den Graben war bereits Unterleutnant Hindelang vorgegangen, hatte ihn aber schon wieder verlassen um seine Leute östlich davon auf die Felder ausschwärmen zu lassen. Dort und auf dem Frenkendorfer Rain waren inzwischen die Oberbaselbieter unter Aidemajor Leutenegger zur Verstärkung eingetroffen. Johann Jakob Leutenegger wurde 1806 geboren. Als er zwei Jahre alt war starb sein Vater. In der Schule zeigte sich der Knabe begabt; liebte Geschichte und Geographie. Ein Pfarrer förderte ihn mit Lateinunterricht und ein Arzt hätte ihn zur Ausbildung übernommen. Johann Jakob hätte studieren können, wäre nicht sein sturer Grossvater gewesen. Er bestimmte, dass der Junge aus Familientradition Metzger werden musste. Seinen Traum als Schiffsarzt fremde Länder zu sehen musste er begraben. Sein Drang nach der Ferne lebte insgeheim weiter. In Bad Bubendorf traf er 1825 Johannes Burckhardt, Hauptmann in der Garde des französischen Königs. Er war auf Urlaub in der Heimat und Leutenegger wandte sich an ihn mit dem Wunsch in sein Regiment einzutreten. Vier Jahre diente er daraufhin als Gardist in Paris und kam 1829 als Unteroffizier zurück. Er arbeitete in Neuenburg als Metzger und später im Wirtshaus "Zur Sonne" in Sissach. Die provisorische Baselbieter Regierung erkannte 1832 seinen Wert. Militärische Erfahrung brachte Leutenegger den Posten als Truppenführer. Der frühere Vorgesetzte als Feind Leutenegger hatte am Morgen den Auftrag, mit etwa 170 Mann ob Liestal das Ergolztal und das Reigoldswilertal zu bewachen, für den Fall dass von dort städtisch gesonnene Bewaffnete drohten. In beiden Tälern regte sich jedoch nichts, so dass er seine Leute schliesslich nach Frenkendorf führte, wo sie mitten ins Gefecht stiessen. Teils zogen sie auf den Frenkendorfer Rain und teils auf die Felder und Reben an seinem Fuss. Dies war genau die Unterstützung welche die Artillerie brauchte um sicher ins Gefecht eingreifen zu können. Fast wie Blücher mit seinen Preussen bei Waterloo, war Leutenegger rechtzeitig gekommen. Die Mannschaften aus dem Oberbaselbiet waren eine willkommene Hilfe. Johann Jakob Leutenegger hatte in diesem Moment wohl kaum geahnt, dass ihm wenige hundert Meter entfernt sein ehemaliger Vorgesetzter als Feind gegenüber stand. Johannes Burckhardt, den er vor acht Jahren bei Bad Bubendorf angesprochen hatte und der bei der Garde in Paris der Chef seines Bataillons war; dieser Mann führte nun die Standeskompanie gegen ihn ins Gefecht. Die aus der Hülftenschanze abgezogenen Geschütze, mit denen Karl Kloss an den Schillingsrain kam, waren bereits wieder vorgerückt. Im Augenblick waren die Basler dabei von der Hülftenschanze aus gegen die Griengrube zu stossen. Die Artillerie auf der Birchschanze musste sich gegen die Basler wehren und konnte nicht helfen. Kloss erkannte, dass es nun an ihren beiden 4pfündern lag, den Verteidigern um die Schanze an der Griengrube die nötige Untersützung zu geben. Aus dem Hülftengraben kamen bereits erste Basler herausgeklettert. Der erste Angriff auf die Griengrube Der von Hauptmann Kündigs Abteilung durchstreifte Waldrand des Erli war nicht von Feind freizukriegen. Die Baselbieter zogen sich zurück und nachdem die Basler vorbeigezogen waren pirschten sie sich wieder an den Waldrand. Unter den Baselbieter Schützen im Erli war auch Daniel Tschudin aus Muttenz. Wie zuvor am Wartenberg konnten er und seine Kameraden auch hier den Vorteil der geschützten Stellung nutzen. Sie sahen den Gegner, aber dieser sie nicht. Tschudin konnte hier den Angriff der Standeskompanie aus dem Hülftengraben heraus beobachten. Als Oberstleutnant Burckhardt und seine Leute nahe genug an der Schanze bei der Griengrube waren, stiegen sie wieder aus dem Hülftengraben heraus um sich mit der Schützenkette von Hauptmann Kündig auf dem Feld zu vereinigen. Im Halbkreis versuchten sie die Schanze westwärts zu umgehen. Zwischen dem Erli und der Kuppe des Frenkendorfer Rains mit der Schanze lag ein kleiner Hügel. Über diesen versuchte die Standeskompanie die Schanze in ihrer Südflanke zu fassen. Der Weg führte über freies Schussfeld mit Feuer von mehreren Seiten. Am Rand des Erli sah der Muttenzer Tschudin die vorgehende Standeskompanie ins Abwehrfeuer geraten. Sie erstürmte den kleinen Hügel, wurde aber von Griengrube wie Erli aus heftig beschossen. Burckhardts Leute liefen in ein Kreuzfeuer. Die vorrückende Standeskompanie beschoss ihrerseits die Schanze. Es war schwer die Baselbieter hinter dem Wall zu treffen. In der Schanze stand Obergerichtsschreiber und Verhörrichter Heinrich Hug aus Zürich. Er war am Morgen fieberkrank mit einer Entzündung aus dem Bett gestiegen um in den Kampf zu ziehen. Artillerieduell Der verbliebene 4pfünder auf der Birchschanze hielt das Feuer gegen die Basler aufrecht. Hauptmann Begle war in einem Dilemma. Sollte sein Geschütz nun auf Basler vor der Schanze Griengrube schiessen, oder den ungleichen Kampf gegen die Basler Artillerie bei den Wannenreben fortsetzen?. Das Ziel der Basler Kanoniere war es, Begles kleines Geschütz auf der Birch auszuschalten. Dann hätte endlich das bisher untätige Bataillon der Miliz gefahrlos vorrücken können um die Standeskompanie zu unterstützen. Plötzlich erzielten die Basler einen Treffer. Den Kanonieren von Major Wieland gelang ein guter Schuss. Die Granate einer Haubitze prallte an einer Schiessscharte der Birchschanze ab, zischte haarscharf an den Kanonieren vorbei und tötete die beiden Zugpferde der Munitionsprotze. Hätte sie die Protze selbst getroffen wären die Folgen nicht auszudenken gewesen. Doch trotz der beiden getöteten Tiere hatte die Geschützbesatzung in der Birchschanze grosses Glück gehabt. Dieses wollte Begle nicht nochmal herausfordern. Er liess auch den zweiten 4pfünder aus der Schanze in Sicherheit ziehen. Mühsam wurden Kanone und Munitionsprotze zum Waldrand oberhalb der Schanze gezogen. Im Schutz der Bäume wurde eine neue Stellung bezogen. Die Basler glaubten, auch die zweite Kanone zum Schweigen gebracht zu haben. Lange währte aber ihre Freude nicht. Mittlerweile war an der Schanze bei der Griengrube das Gefecht in vollem Gange. Die Standeskompanie hatte bereits ungeduldig um jene Verstärkung gebeten auf die sie vergebens in der Hülftenschanze gewartet hatte. Unterstützung durch Infanterie und Artillerie war nun lebenswichtig. Oberstleutnant Burckhardt wird verwundet Karl Kloss sah, wie der Zug von Unterleutnant Hindelang aus dem Hülftengraben kletterte und genau vor ihre Kanonen lief. Die beiden 4pfünder schossen mit Kartätschen (Schrotladung). Mitten in den Hagel aus gehacktem Metall waren Hindelang und seine Leute hineingelaufen. Getroffene gingen schreiend zu Boden. Ein unsichtbarer Hieb riss Friedrich Hindelang um; seine blutige Leiche lag im Gras. Sein Zug zog sich führungslos über den Hülftengraben zurück. Dort entwickelten sich die Dinge für die Basler ebenfalls schlecht. Oberstleutnant Johannes Burckhardt spürte einen harten Schlag in den rechten Knöchel. Die Wucht liess ihn wanken; er sank in die Knie. Sofort eilten zwei Korporale zu ihm um ihn zu stützen; sie standen mit ihm mitten im feindlichen Feuer. Burckhardt bewahrte kühlen Kopf und liess Hauptmann Kündig zu sich rufen um ihm das Kommando zu übertragen. Noch immer versuchte die Standeskompanie die Schanze zu erstürmen. Aber die Nachricht von der Verwundung ihres energischen Kommandanten wirkte lähmend auf den Kampfgeist.  Gefechtsfeld um die Griengrube. 1 = Hülftengraben aus dem Burckhardts Stänzler vorstiessen um sich mit der Schützenkette auf dem Feld zu vereinigen. 2 = Anhöhe auf der die Schanze Griengrube lag, (1833 weniger bewaldet) 3 = Burckhardts Männer wollen mit der Schützenkette die Schanze westlich umgehen und in der Flanke angreifen. Sie geraten sie ins Kreuzfeuer vom Erli und der Schanze. Während Burckhardt vom Schlachtfeld gebracht wurde, klagten seine Leute die ihren Chef gestützt und hinkend sahen: "Oh weh, das ist letz, unser Oberst getroffen!" Seiner rauhen Art gemäss wies er Mitleid zurück :"Was ist letz? Macht dass ihr vorwärts kommt! Ihr müsst in Liestal zu Mittag essen!" Der erste Angriff war gescheitert. Kündigs Offiziere, wie Aide-Major Johann Lucas von Mechel oder Leutnant Johann Jakob Wick, setzten alles daran, die Moral aufrecht zu erhalten. Unerbittlich trieben sie ihre Leute weiter ins Feuer. zurück zu 10.30 bis 11.30 Uhr | weiter zu 12.30 bis 13.30 Uhr Beitrag erstellt 05.08.05 / Nachgeführt 31.07.23 Quellen: August Bernoulli, Basel in den Dreissigerwirren, Band IV - Von der Anerkennung des Kantons Basel-Landschaft bis zur gänzlichen Trennung von 1833, 88. Neujahrsblatt der GGG, Verlag Helbing & Lichtenhahn, Basel, 1910, Seiten 47 bis 50 Martin Birmann, Beitrag "Der 3. August 1833", publiziert im Basler Jahrbuch 1888, herausgegeben von Albert Burckhardt und Rudolf Wackernagel, C.Detloff's Buchhandlung, Basel, 1888, Seiten 102 bis 104 Rudolf Hauser-Oser, Beitrag "Der 3. August 1833 - Aufzeichnungen eines Augenzeugen", publiziert im Basler Jahrbuch 1884, herausgegeben von Albert Burckhardt und Rudolf Wackernagel, C.Detloff's Buchhandlung, Basel, 1884, Seiten 151 bis 152 Paul Rudolf Koelner, Beitrag "Kölner der Saure", publiziert im Basler Jahrbuch 1907, herausgegeben von Albert Burckhardt-Finsler, Rudolf Wackernagel und Albert Gessler, Verlag Helbing & Lichtenhahn, Basel, 1906, Seite 90 (Fussnote 48 zu Dr. Heinrich Hug) Eduard Schweizer, Beitrag "Der Sieg der Schweizerischen Regeneration im Jahr 1833", publiziert in Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, Band 46, Verlag der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft, Basel, 1947, Seiten 106 bis 108, 125 bis 129 Gustav Steiner, Beitrag "Bericht eines Therwilers über den 3. August 1833", publiziert im Basler Jahrbuch 1938, herausgegeben von Ernst Jenny und Gustav Steiner, Verlag Helbing & Lichtenhahn, Basel, 1937, Seite 151 (zu Erinnerungen des Josef Gutzwiler-Schaub) Adolf Vischer, Die Geschichte des dritten August 1833, Verlag Felix Schneider, Basel, 1888, Seiten 32 bis 34 und 71 Fritz Vischer, Beitrag "Erlebnisse von Remigius Merian zum Roten Haus am 3. August 1833" im Basler Jahrbuch 1905, herausgegeben von Albert Burckhardt-Finsler, Rudolf Wackernagel und Albert Gessler, Verlag Helbing & Lichtenhahn, Basel, 1904, Seiten 164 Hans Adolf Vögelin, Basler Armeeführer vom Sonderbundskrieg bis zum zweiten Weltkrieg, 141. Neujahrsblatt der GGG, Helbing & Lichtenhahn, Basel, 1963, Seiten 14 bis 16 (zu Johannes Burckhardt) Karl Weber, Die Revolution im Kanton Basel 1830-1833, Verlag Gebrüder Lüdin, Liestal, 1907, Seite 214 Div. Autoren, ckdt. (Basel) - Streiflichter auf Geschichte und Persönlichkeiten des Basler Geschlechts der Burckhardt, Buchverlag Basler Zeitung, Basel, 1990, ISBN 3-85815-204-8, Seiten 231 bis 232 (zu Johannes Burckhardt) Kirchenbuch Pratteln 10 (1770-1856), Familienregister Augst I, Staatsarchiv Basel-Landschaft (zu Angaben zur Familie von Matthias Seiler) Nachruf Oberst J.J. Leutenegger, publiziert in Basellandschaftliche Zeitung No.156, 28. Dezember 1888 Bericht von Hauptmann Martin Begle zum 3. August 1833, Transkription aus Trennung A6, Matthias Manz im Aktenverweis Art.Hpm. Martin Béglé, StABL 98.02 Trennung, Datum 9.9.87 |

|||||

|

|